Bühne unfrei!

Wie BDS den

Kulturbetrieb spaltet

Der Hashtag #metoo bot Frauen eine Plattform, über erlebte sexuelle Gewalt öffentlich in sozialen Netzwerken zu sprechen. Auf dem vorläufigen Höhepunkt der #metoo-Bewegung gelang es der israelischen Sängerin Netta Barzilai beim Eurovision Song Contest 2018, die kämpferische Stimmung in ihrem Song »Toy« einzufangen und den Wettkampf für sich zu entscheiden. Gemäß den Richtlinien des ESC wird damit Israels Hauptstadt Jerusalem der nächste Austragungsort. Nur wenige Monate später formierte sich internationaler Protest dagegen. 140 Künstler*innen, unter ihnen der »Pink Floyd«-Sänger Roger Waters, riefen im »Guardian« zum Boykott der Veranstaltung auf.

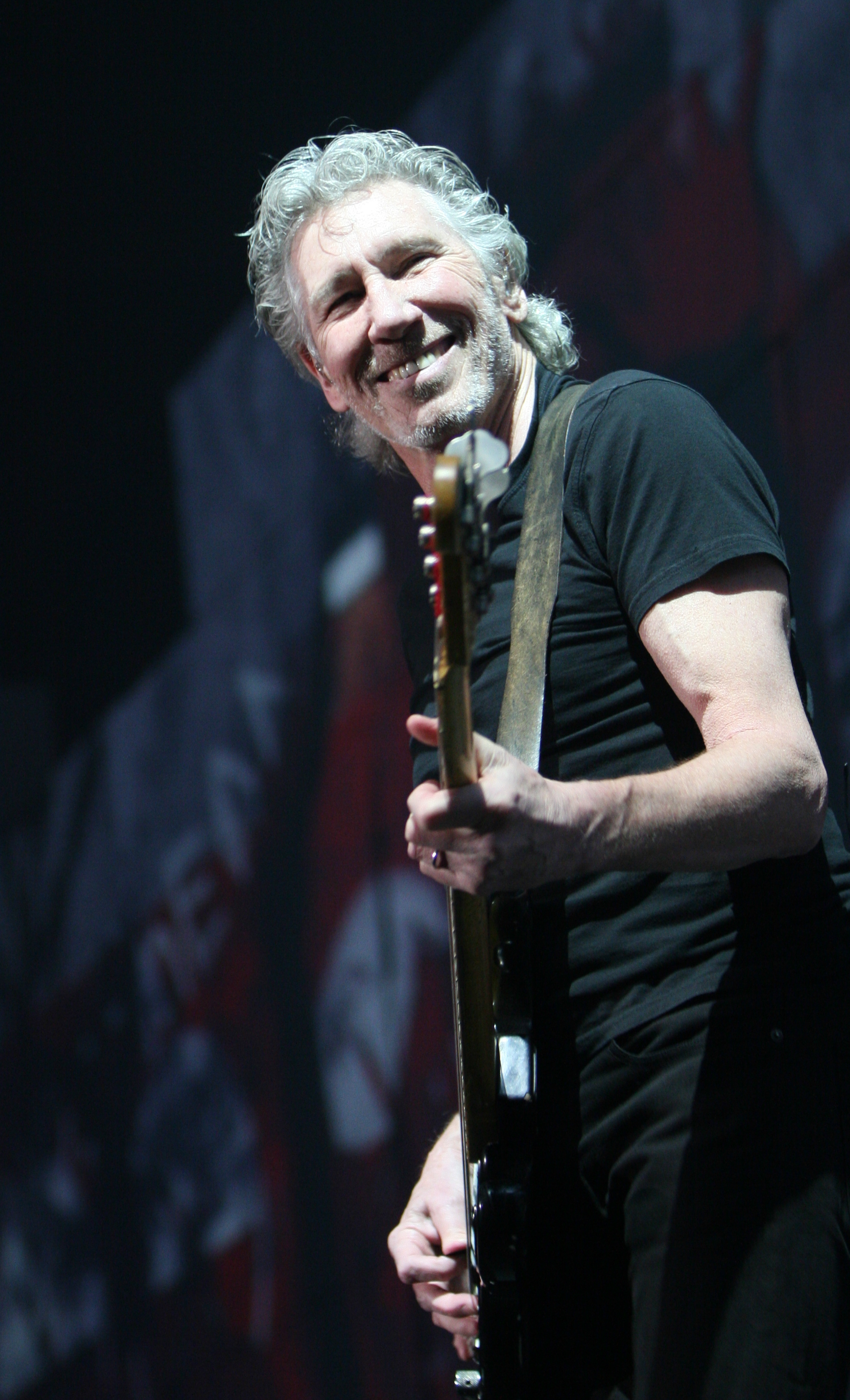

Roger Waters, das wohl bekannteste Gesicht von BDS, ließ bei seinen Life-Shows u.a. Schweine-Ballons mit aufgemalten Davidsternen fliegen, um sie schließlich abschießen zu lassen. Foto: Kadellar, commons.wikimedia.org (CC BY 2.0)

Der Aufruf stand im Zeichen der Boycott-Divestment-Sanctions-Bewegung (kurz BDS), die auch in Deutschland von sich reden macht. BDS wurde im Zuge einer zunehmenden Entspannung der Handelsbeziehungen Israels zu seinen arabischen Nachbarstaaten gegründet: Der vormals staatlich getragene Boykott sollte nun von zivilgesellschaftlichen Akteur*innen weitergeführt werden. Es ist BDS dabei gelungen, einige prominente Persönlichkeiten, Wissenschaftler*innen und Künstler*innen für sich einzunehmen, die öffentlichkeitswirksam für die Bewegung werben. Die Unterstützer*innen von BDS wollen durch den Boykott von israelischen Produkten, Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und sogar der hebräischen Sprache Druck auf Israel ausüben, die Besatzung palästinensischer Gebiete zu beenden. Dabei wird Israel von BDS immer wieder dämonisiert, delegitimiert, nach Doppelstandards gemessen und mit unmöglich zu erfüllenden Forderungen konfrontiert.

Den Sieg der israelischen Sängerin Netta beim Eurovision Song Contest 2018 kommentierte die »Süddeutsche Zeitung« mit einer Karikatur von Dieter Hanitzsch. Stereotype Elemente antisemitischer Karikaturen, wie übergroße Ohren und Nasen, verbinden sich hier mit dem Motiv des jüdischen Kriegstreibers. Zudem wird durch den Davidstern im Eurovision-Schriftzug suggeriert, es handele sich insgeheim um eine jüdische Veranstaltung, die Juden würden also das Medium kontrollieren. Quelle: Ausriss aus der »SZ« vom 15. Mai 2018

Was hat BDS seit der Gründung erreicht? In England sind die Direktive von BDS zum festen Repertoire der parlamentarischen Linken geworden, in den USA bestimmen sie die linken Campus-Politiken verschiedener Universitäten. Der wirtschaftliche Boykott schadet Israel weniger als der politische und kulturelle Boykott den Initiativen, die tatsächlich auf einen israelisch-palästinensischen Dialog hinarbeiten. Diese Versuche, miteinander ins Gespräch zu kommen, Kompromisse auszuhandeln und demokratisierend zu wirken, sind es nämlich, die viel einfacher durch einen Boykott zu Fall gebracht werden können.

Warum ist BDS antisemitisch?

Die Boycott-Divestment-Sanctions-Bewegung beansprucht, im Sinne der Menschenrechte für die Palästinenser*innen einzustehen. Dabei arbeitet die Bewegung jedoch weniger auf einen gegenseitigen Austausch zwischen Israelis und Palästinenser*innen hin, sondern vielmehr auf die Delegitimierung Israels. Die Motivation der Unterstützer*innen kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben und muss nicht immer in judenfeindlichen Ressentiments wurzeln. Möglicherweise glaubt man, mit der Strategie der BDS-Bewegung am ehesten zu einem Frieden im Nahen Osten beitragen zu können. Auch wenn also nicht alle, die BDS unterstützen, unbedingt antisemitisch sein müssen, die Kampagne in ihrer Gesamtheit ist es aus mindestens sechs Gründen:

- Die Forderungen von BDS sind ultimativ und intendieren eine Abschaffung des Staates Israel in seiner gegenwärtigen Form. Die israelische Politik könnte ihnen gar nicht Folge leisten, ohne dass Israel seinen Charakter als jüdischer Staat verlieren würde. Es wird etwa verlangt, Israel solle fünf Millionen Palästinenser*innen aufnehmen, was etwa 60% der Gesamtbevölkerung entspricht.

- Kritik wird von BDS nur einseitig formuliert. Für die Beständigkeit des Konflikts wird allein Israel verantwortlich gemacht und der palästinensische Anteil vernachlässigt.

- Anhänger*innen von BDS tendieren dazu, sämtliche Jüdinnen und Juden für die Politik Israels verantwortlich zu machen, gleich ob sie mit dieser einverstanden sind oder nicht. Damit suggeriert BDS, dass es so etwas wie ein jüdisches Kollektiv gäbe, für das alle Einzelnen zur Verantwortung gezogen werden könnten.

- BDS folgt Doppelstandards. Es wird ausschließlich die Lage der Palästinenser*innen im Westjordanland und Gaza-Streifen kritisiert. Jedoch leben auch im Libanon, Irak, in Syrien und Ägypten seit rund 70 Jahren Palästinenser*innen in überwiegend menschenunwürdigen Lagern, um deren Situation vor Ort sich BDS allerdings nicht kümmert.

- Die programmatischen Maxime von BDS missachten israelische Sicherheitsinteressen. Eine der Kernforderungen von BDS ist beispielsweise, die Mauern und Zäune zwischen Israel und Palästina einzureißen.

- Israel wird von der BDS-Bewegung häufig dämonisiert. Der Staat wird etwa mit dem südafrikanischen Apartheidsregime oder – noch zynischer – mit dem nationalsozialistischen Deutschland verglichen. Beide Parallelisierungen gehen völlig an der Lebensrealität vor Ort vorbei und bagatellisieren sowohl das auf ›Rassentrennung‹ beruhende Unrechtssystem in Südafrika als auch die systematische Vernichtungspolitik der Nazis.

»Look at me,

I'm a beautiful creature

I don't care about your

›modern time preachers‹

Welcome boys,

too much noise,

I will teach ya

[…]

I'm not your toy

You stupid boy«