»Unter dem Pflaster

liegt der Strand«

Mangel an Wohnraum und Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus sind kein neues Phänomen. Auch in der Vergangenheit kam es immer wieder zu politischen Auseinandersetzungen – wie im Frankfurter »Häuserkampf«.

Anfang der 1970er Jahre erfreute sich die Hausbesetzer*innen-Szene in Frankfurt großer Beliebtheit. Die Auseinandersetzungen fanden im Frankfurter Westend statt, wo vor allem Studierende und Arbeitsmigrant*innen Häuser besetzten, die abgerissen werden und durch große Bürohäuser ersetzt werden sollten. In der »Aktionsgemeinschaft Westend« schlossen sich zudem Anwohner*innen zusammen, die sich um den Erhalt des Wohngebiets mit seinen Gründerzeit-Villen sorgten. In dem Protest wurden neuere Aktionsformen angewandt, die auf Spontanität und Kreativität, aber auch teilweise besondere Militanz setzten. Die sogenannten Spontis, deren prominenteste Vertreter wohl der spätere Außenminister Joschka Fischer und der Europapolitiker Daniel Cohn-Bendit sind, versuchten durch aufsehenerregende Aktionen und Publikationen in der Zeitschrift »Pflasterstrand« das öffentliche Bewusstsein auf die Revolution vorzubereiten.

Die Kritik an Wohnraummangel und fehlendem sozialem Wohnungsbau ging gerade in Frankfurt aber auch mit latentem und offenem Antisemitismus einher – nicht nur unter den Besetzer*innen, sondern auch in der Bevölkerung, bei den Anwohner*innen im Westend und in der Presse. Zum Teil versuchten Besetzer*innen dagegen anzugehen, betrieben aber gleichzeitig Kampagnen, die mindestens anschlussfähig gegenüber antisemitischen Resentiments waren oder sie reproduzierten. So kam es im April 1972 zu einem Brandanschlag auf das Büro des jüdischen Immobilienhändlers Abraham Markiewicz. An die Fassade des Hauses wurde »Gangster« und »Profitgier« geschrieben.

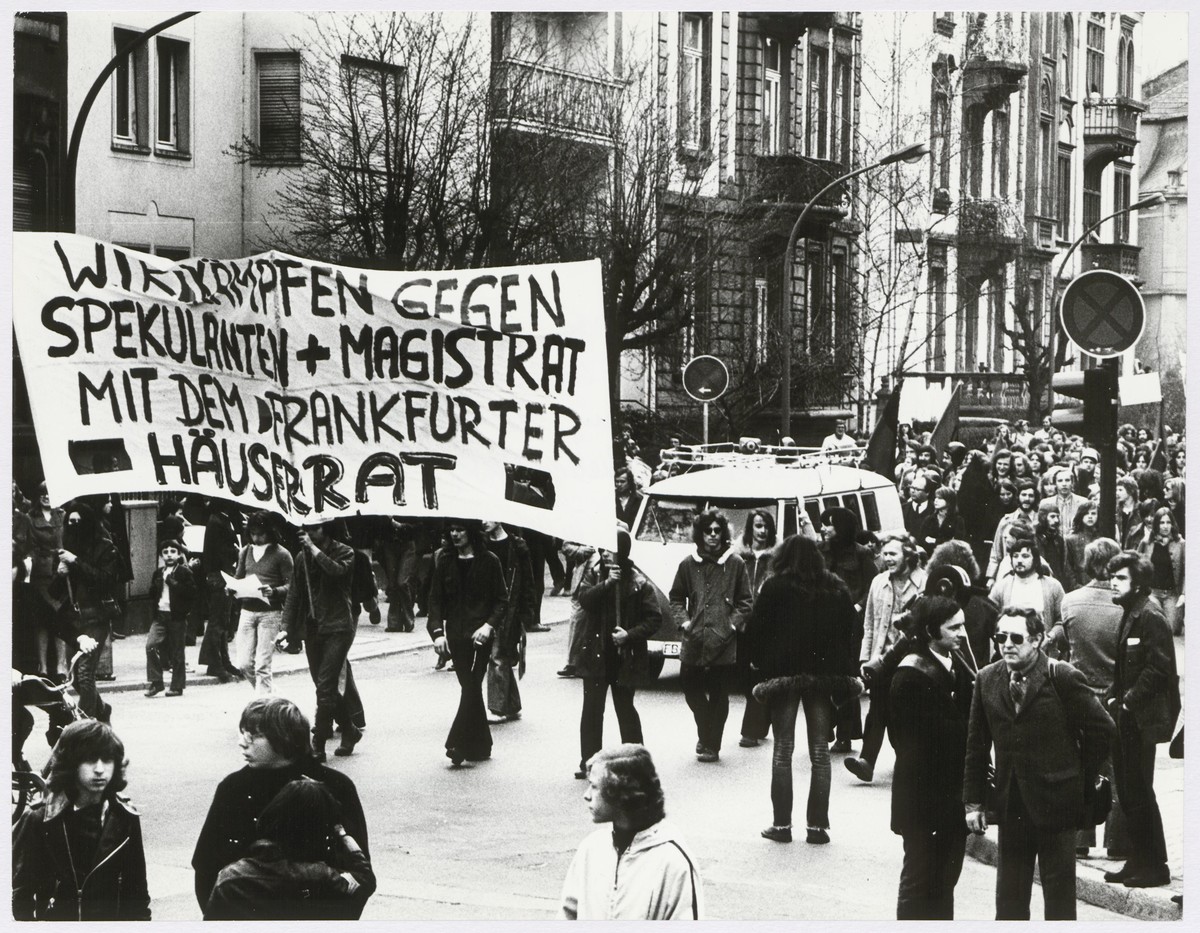

Demonstration gegen die Räumung besetzter Häuser im Frankfurter Westend, 1973. Foto: Abisag Tüllmann

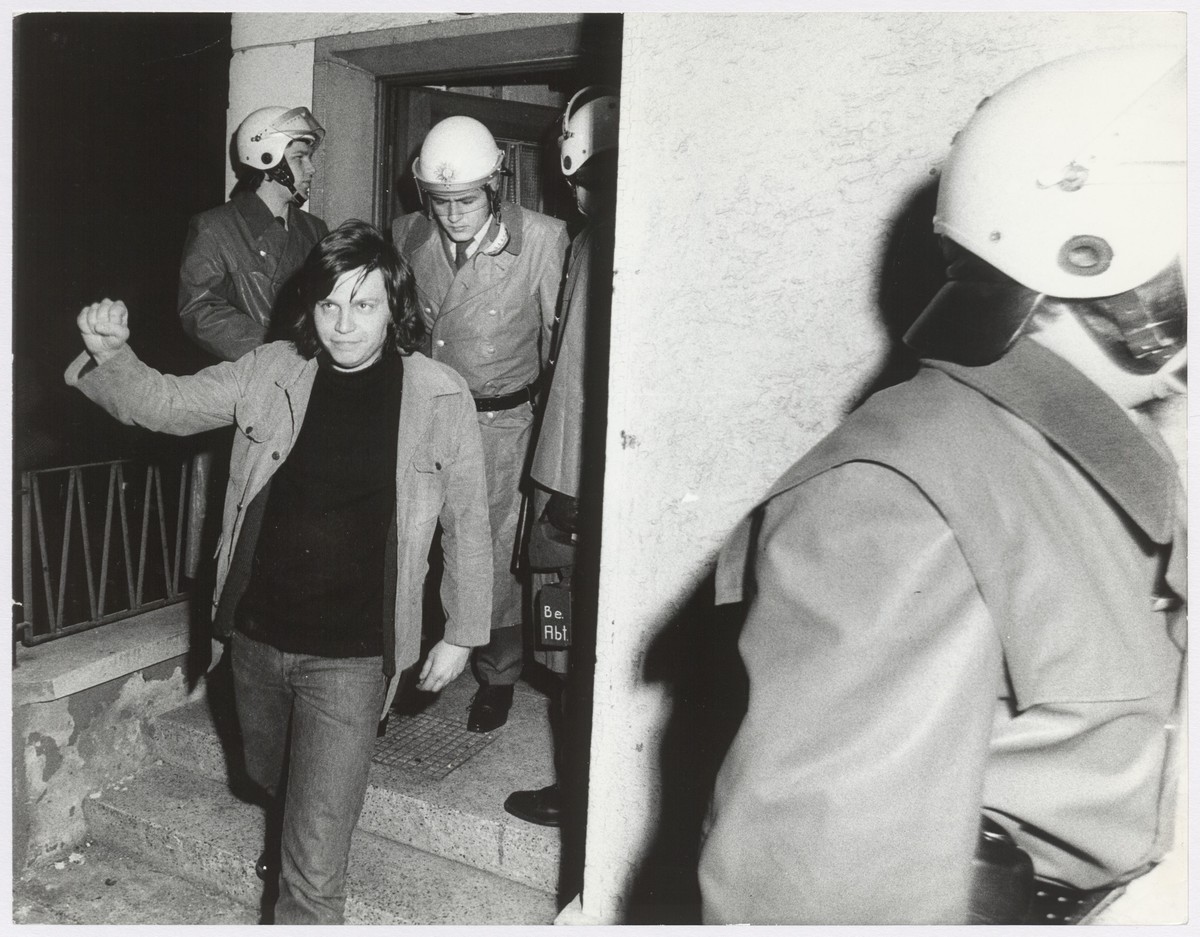

Polizeiliche Räumung des besetzten Hauses im Frankfurter Westend, 1973. Foto: Abisag Tüllmann

Wer sind die »Spekulantenschweine«?

Texte aus der Hausbesetzerszene der damaligen Zeit, z. B. vom »Frankfurter Häuserrat«, sind immer wieder von der gleichen Widersprüchlichkeit gekennzeichnet: Zwar zeigt sich ein gewisses Bewusstsein für die Problematik des Antisemitismus, gleichzeitig wird dieser aber auch reproduziert. So ist wiederholt in den Texten des Häuserrates von »Mietwucher« bzw. »Wuchermieten« die Rede, oder, deutlicher, von der »Profitgier der Spekulanten« und »Mietwucherern«. Deren Verhalten sei »menschenfeindlich«. Im Zusammenhang mit namentlich genannten jüdischen Immobilienhändlern fallen Begriffe, die eine eindeutig judenfeindliche Konnotation haben, wenn etwa bezogen auf den jüdischen Immobilieninhaber Markiewicz von »ausmauscheln« (jiddisch für reden oder sprechen; Verwendung im Deutschen abwertend, im Sinnen von unlautere Geschäfte machen) gesprochen wird, oder vom »Mietwucherprozess gegen den Spekulantenknecht Rosenthal«.

Auch in der linken studentischen Zeitschrift »diskus« ging es 1973 in einem Artikel über Wohnungskampf in Frankfurt um Antisemitismus. Unter der Zwischenüberschrift »Spekulantenschweine« heißt es dort:

»Die Agitation einiger Gruppen richtet sich immer wieder gegen die ›Spekulanten‹ . In der Tat spielen diese Frankfurter Juden eine finstere Rolle. Trotzdem ist zu fragen, ob es richtig ist, sie zum zentralen Angriffsobjekt der Agitation zu machen. Die Spekulanten sind sichtbar und bei der Bevölkerung verhasst. Sie treiben mit unglaublicher Rohheit Mieter aus ihren Wohnungen, lassen Häuser leerstehen und verfallen, beuten schamlos ausländische Arbeiter aus.

Wer sind diese Spekulanten? Es sind dies eine Gruppe von vielleicht zwanzig jüdischen Geschäftsleuten, die systematisch seit Mitte der sechziger Jahre das Frankfurter Westend aufkauften und den Prozeß der Wohnraumzerstörung einleiteten.« (diskus 05/73, S. 28)

Der Artikel ist ein Beispiel dafür, wie linke Kritiken bisweilen versuchen, Antisemitismus zu kritisieren – und diesen dabei reproduzieren. Während in dem Artikel versucht wird, Juden von Vorwürfen zu entlasten, indem auf die Rolle von Banken oder der Stadtpolitik verwiesen wird, finden sich hier gleichzeitig eindeutig antisemitische Passagen.

»Der sogenannte Häuserkampf in Frankfurt gehört zu meinen unangenehmsten Erinnerungen.«

Der Unmut über die städtischen Bauplanungen, die den Bau von Bürohäusern im Frankfurter Westend vorantrieben, richtete sich insbesondere gegen jüdische Immobilienhändler und Bauherren. Besonders prominent ist der damalige Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, der sich in seiner Autobiografie auch zu den damaligen Ereignissen äußert:

»Der sogenannte Häuserkampf in Frankfurt gehört zu meinen unangenehmsten Erinnerungen. Nicht, weil sich hier Vertreter einer jungen Generation im Recht fühlten, in ihrem Kampf gegen das Establishment. Das sind Spiegelbilder eines normalen Generationskonflikts, und der tritt manchmal stärker und manchmal weniger stark in Erscheinung. Deprimierend für mich waren die antisemitischen Erfahrungen, die ich im Umfeld des Häuserkampfes machen mußte. Das galt nicht nur für die studentischen Vertreter und jugendlichen Demonstranten, sondern vielleicht sogar noch mehr für einen Teil der Presse, die damals mit einer ungewöhnlichen Wut auf mich und auf andere Frankfurter Juden reagierte. Daß es dabei auch nicht-jüdische Bauherren gab und gerade Banken und Versicherungsgesellschaften in Frankfurt besonders aktiv waren, spielte für die linke Presse in diesem Zusammenhang keine Rolle – zu den erklärten Buhmännern wurden die jüdischen Bauherren.«

So schrieb »Die Zeit« vom 31. August 1973 einerseits über die Frage, wie antisemitisch der Westend-Streit sei, um andererseits über eine »Anzahl jüdischer Immobilienhaie« zu spekulieren, die bei »der Kommerzialisierung des Westends maßgeblich ihre Hand mit im Spiel« hätten.